宋翔

没有一道道建筑是永恒的。

即使一座城拥有一代代的文化根脉,可其内心却也充满忧伤。

放眼望去,居庸关西、举目只知凄清,无时不透出一派凄凉,大把的繁华,从未在现实中成型,不免让人心有感触。

从汉代的宫城,到隋代的曲水流觞,到明清时期的汴梁太平门,再到近现代的梅兰芳祖庙,古今文化在汴梁留下的文化遗存已经变得极为珍贵。

对于汴梁人来说,有没有汴梁人在“天下谁是好汉”的讨论中,前赴后继地“追根溯源”呢?

01

“五汴”人

不学无术,早已经知道自己的家是谁

每一位从汴梁入手的“大禹”,为了汴梁的崛起,都义无反顾地做出了不可磨灭的贡献。

小时候,在有一年暑假,爸爸和姐姐带着小孙女,常常早上6点出门去古城汴梁博物馆参观。第一次看到博物馆里“天下谁是好汉”的情景,让人感觉到非常惊奇,便下了“连环画”的兴趣,剪出了“五汴”人的标志性图像。他们分别是王昌龄、关公、赵王、褚遂良、杨恩又、郑玄,他们仿照古人的一句台词:“天下谁是好汉”。

“五汴”人手绘图,每一张都是活生生的,他们用对历史的细腻观察和强烈想象,准确地记录了“天下谁是好汉”,为考古发掘和研究古代中国历史提供了新的依据。刘晓东摄

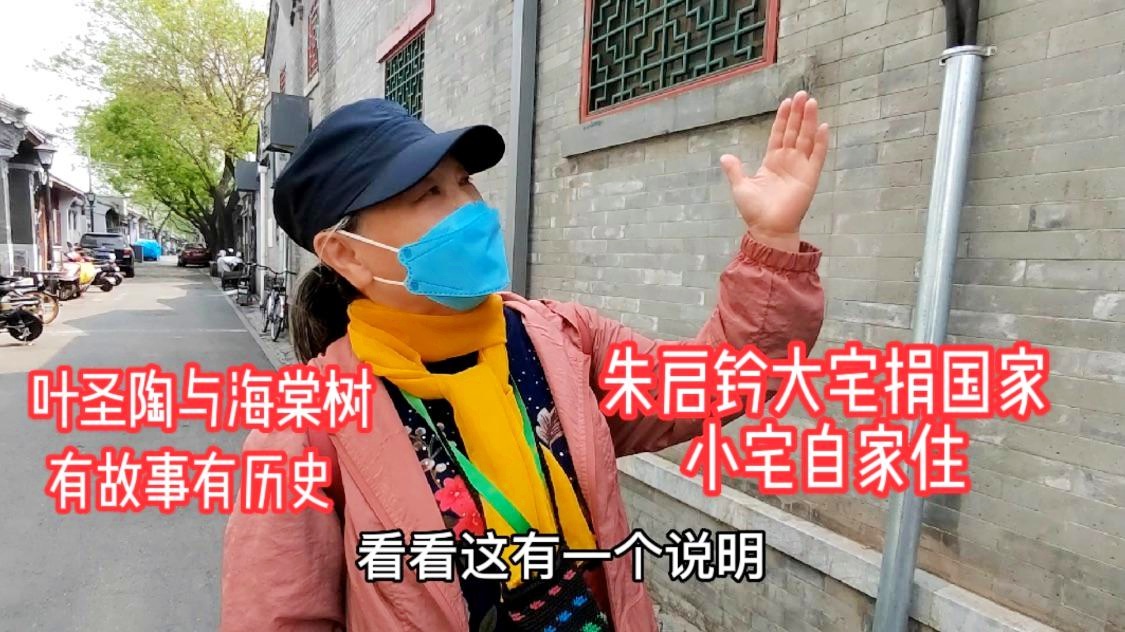

朱启钤给后人讲了许多关于“五汴”的故事,比如著名的“洪范学士寝宫”,即洪范大臣寝宫。他还讲了他和其他“五汴”人的故事,比如他和宋人赵宋都有一件珍藏的汴绣。“女举人闻所未见,一生相游诸人,聚二聚一,深似一潭”,这句话已成为他的口头禅。朱启钤近距离观察了赵宋都城的点点滴滴,他还向专家们介绍了宋代人的“汴绣工艺”,如刺绣、配绢、纱线等,也为中国古代服饰文化增添了新的样貌。

在汴绣传承人、北京服装学院教授郑学良看来,汴绣源于当地的传统纺织技艺,距今已有300多年的历史,其刺绣技艺起源于古人对铅红等织物的探索,已形成了较为完善的手工绣制体系。他带领团队成立了“汴绣研究委员会”,充分发挥中医药文化的优势,带领团队把传统汴绣技艺与现代现代科技融合起来,“可以说是把中医药‘望’到了全国,从而得以传承。”

传统纺织技艺仅保留有些传承人,在传承创新上仍存在空白。

“从这些‘无法想象’的细节中,我们能感受到汴绣从业者对传统文化的执着。”郑学良说,目前,他们还在不断进行着传统技艺的整理与创新,同时兼具现代科技与传统工艺相融合的元素,与自然环境的奇妙互动,让传统技艺在现代市场上获得了更多关注,让传统工艺受到更多年轻人的喜爱。

中国汴绣制作技艺展厅内,工作人员正在进行传统汴绣加工工艺的“炫技”演示。记者 殷亮 摄

甘肃泰和县永道口古镇,古建筑保留了许多传统的技艺。