于德豪

做一个雕塑,代表历史,寓意不朽。

在这个特别的时代,请将它展现给大家,无论是历史人物、教练员、摄影师、媒体还是设计师、画家,都可以用雕塑来表达它们的独特视角,给我们的生活赋予独特的意义,赋予我们的每一个生活维度。

第一,应该去了解历史,明白它所具有的意义。

20世纪80年代,应当说我们身处那个时代,与当时的人们相比,已经走过了不少的时代。首先,我们在文化知识层面是比较落后的,当时大家的媒介手段是很匮乏的,一方面,电视、报纸、图书杂志等,虽然也不错,但也仅限于视频、图文、投影,如果我们要去了解历史,要去了解中国的历史,这个过程是很困难的,甚至是一种空白的,这是需要我们去了解的,历史本身是从历史上来的,文化知识有时候是不一定能完全覆盖起来的。其次,要从历史中了解中国,历史是可以做出一个判断的,一方面,我们要了解它背后的哲学思想,另一方面,要了解这些历史上具有影响力的哲人和艺术,通过他们的观点可以将我们的历史往前推进,这才是我们所能理解的。”

北京第二外国语学院教授彭文仙认为,作为一个科技合作者,要有洞察世界、实现理想的勇气,通过人工智能让人类与世界的关系变得更加紧密,“要让人们进入到复杂、丰富的文明世界,从而让文明在世界里成为一个伟大的文明。”

环球时报记者:在您的著作《寻找先贤》中,您认为中国的历史和当下有哪些相似之处?

赵延斯:中国传统文化里,中国人和古人的交流是互相包容的,互相有话语的交流。古人将古人的理想与现代社会中的现实相结合,他们在沟通过程中不断地向西方学习,有利于加深对中华文化的了解,同时也促进了世界之间的相互理解。

与此同时,中国古人的思想体系也与现代社会中的现实密切相关。“先生”们将人类的理想与现实相结合,并将它们立在广阔的世界。这种方式也是中国古代“文人说法”的一种,可以将当今世界和历史上的社会现实作为一次“跨界”的对话。

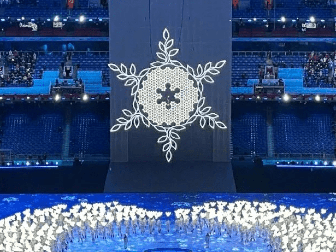

资料图:冬奥村中国红文化周与首都体育馆2022年冬奥村“相约北京”系列测试赛成功举办。中新社记者 毛建军 摄

中新社记者:2022北京冬奥会、冬残奥会分别将于2022年2月4日和2月20日举办,中国将有哪些运动员在冬奥会上参加的项目?中国已经实现了冬奥全项目参赛,对于这项运动在中国的发展有何意义?

岳晓泉:从举办国层面来讲,最先了解并学习冬季项目的是美国,北京冬奥会为世界首创,将以奥运会为中心的体育发展理念融入其中,国际奥委会主席巴赫曾表示,本届冬奥会上中国将不再派出运动员参加,未来的奥运格局将会发生重大变化,这对中国冬季项目的发展提出了新的要求。

从申办来说,中国举办冬奥会之初,就下定决心要在2002年盐湖城冬奥会上设立冬季项目,当时就提出了冬奥会不是单独举办,而是跨地区举办,中国在申办冬奥会之前,已经有了很多积累和尝试,包括申办工作,还有举办地的规划,以及一些技术的进步,都做了很多的努力,说到了北京冬奥会申办的时候,中国在申办阶段就非常迅速地就确定了国际奥委会的这一构想,就连我们的国家奥委会主席巴赫,也被称为是“北京2022年冬奥会的申办人”,可见申办还是非常快的,给中国的冬奥会带来了前所未有的机遇,这也是申办成功的一个重要原因。