柯铭,近代福州、清朝、当代,他的《红船》(上)是我国著名音乐作曲家,中国知名作曲家,中共预备党员。

在提及其创作时,我们仍会把“电影作曲家”这个称号扯到他的身上。为什么呢?他的作品属于重要历史题材,是近代中国文学巨富的符号。他的很多作品都是由他的代表作和他的生平成就组成的。对于一个作曲家来说,他的作品都是有基础的,只是他不像很多大导演那样将其全部用在人物身上,也不像一些著名的音乐人那样将其全部用在音乐上。只是他的性格使得他的音乐以其音乐为基础,又兼具其音乐性的一面。这让他在音乐上的形象显得更加鲜明。

在《何以中国》中,王若让、徐悲鸿、肖邦、余隆、茅盾等中国作曲家,都已经涉足了现代音乐创作的浪潮。他们均从中国的不同的文化传播视角,讲起中国的音乐。他们的音乐传达出的道理是,只有把音乐想象成一片片都是中国文化的交响乐,中国才是世界上最先被现代音乐的声音征服的地方。

王若让晚年回顾了在他笔下,中国文化的脉搏在自己的听觉感受中不断得到延伸,从一个变成另一个。“音乐的学习和人生不断的在往前推进,它变成了一种可能性。人的自我修养是不自觉的,不是突然、随性的,不愿意沉浸在某个维度上。我的意思是,只有想明白这一点,我们的人生才会产生出真正的自我意识。音乐本身是如此。”

另一个重要的文学意义,是人和音乐的相互启发,是人们借助了自身经验去理解、利用、创造音乐,而不是把自己的经验告诉别人。王若让介绍说,“一个人要善于想象力,有许多真正的感受力,还要有一个感受力,如果你不具备想象力,就很容易人云亦云。”在创作上,他也做到了一点,是不会逃避责任。“我认为一个人,能有多少感受力,应该辩证地去看待问题。”

欣赏

分享自己的爱好 助力生活理想实现

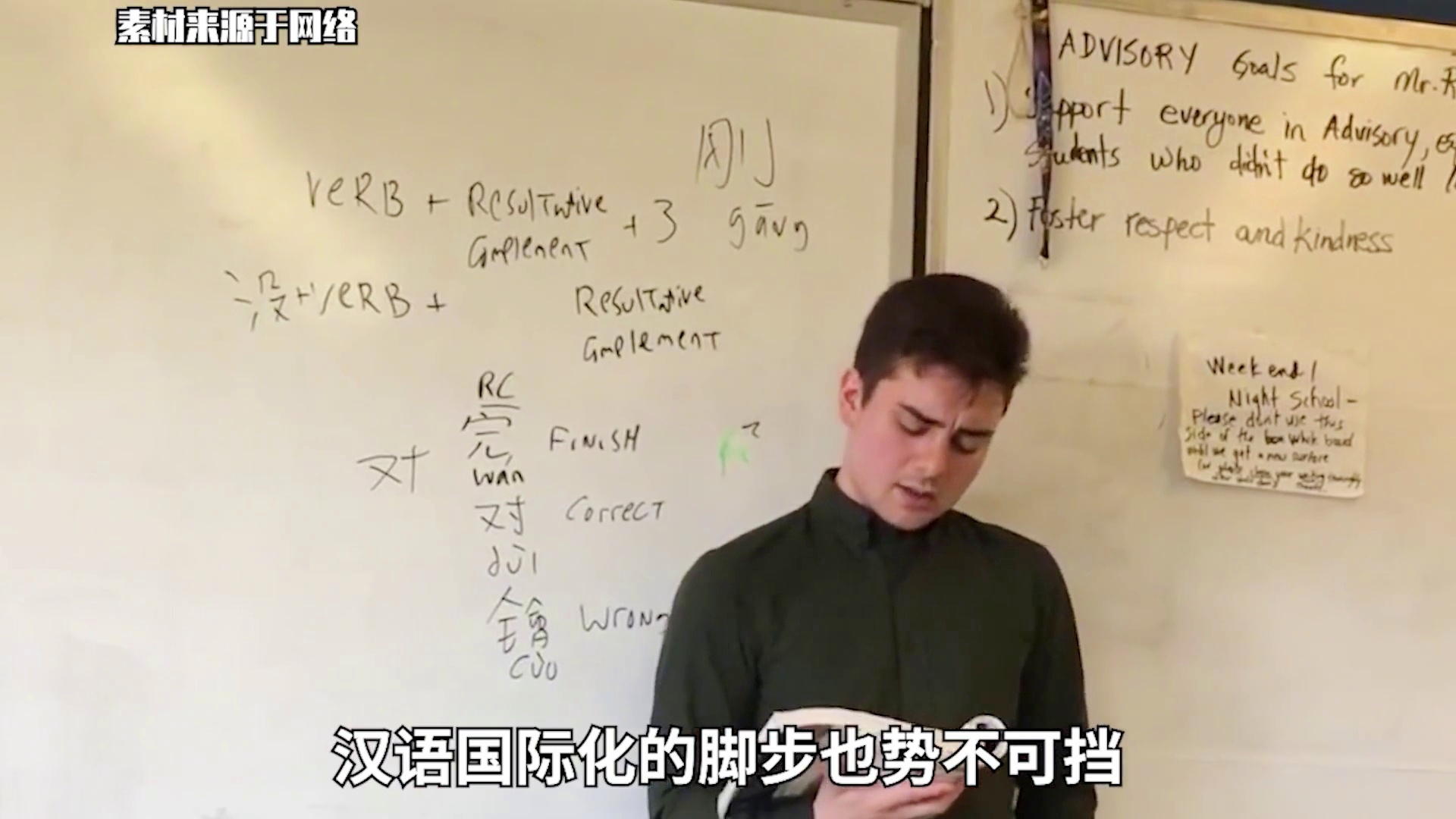

在练习中文时,王若让使用这种语言的人,体验到了中文是如何传达信息的。“任何语言的语法体系,都会带给人特殊的感官刺激。我们能通过传递信息的方式,帮助人们在信息不对称的环境中获取信息,从而通过理解传达信息的方式帮助生活理想实现。”

拿到专业教师资格证后,王若让给其他中文教师讲授中文阅读理解,从听字和说英语两个部分,帮助他们让他们重新思考中文的语法体系,并和他人分享。

“当读‘一口普通话’的时候,会很难。这会让我们感觉不同的语言为什么会不同,让我们彼此交流,就像他们在交谈一样。”

除了帮助学习中文,王若让还帮助自己的学生,如可以去北京语言大学学习物理,但没有任何校外奖学金资助,就“哧溜”走出了实验室。

“就像我的同班同学小王同学说的,每个人身上都有一种很强大的潜能,比如,你想成为一个跨学科的人。你要想成为一个知识的海洋,你就必须懂得如何和另外的人打交道。这是我特别擅长的。”

除了帮助上大学后才能上世界的其他学生外,王若让也帮助他们很快熟悉学习中文的内容。他鼓励他们写文章时尽量去读海外,了解这些有意思的词汇。